2025年度変更点

この記事は2022年にFBAの納品方法が大きく変わった時に書いたものですが、2024年にも少し変更があったので追記しています。

2025年度変更点は、以下の3点です

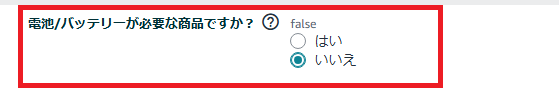

・バッテリーの有無

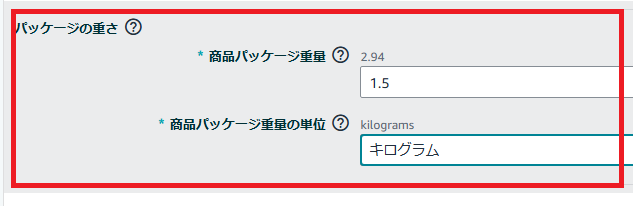

・パッケージ重量の記載

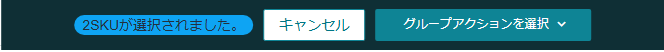

・複数商品を納品する際に、グループアクションで「在庫商品の納品/補充」を選択してFBA納品画面へ移る際、

商品が自己発送ではなく「Amazonが発送し、カスタマーサービスを提供します(Amazonから出荷)」になっていないといけない

詳しくは下記に書いています

FBA納品方法

2022年9月1日から新しいFBA納品方法である「Amazonへ納品」へ完全に切り替えられることがアナウンスされました。これまでの納品方法は、2022年8月31日までしか使えないので注意が必要です。

この新しいFBA納品の納品方法である「Amazonへの納品」は慣れるまで使いにくいので早めに慣れてしまいたいところです。

この記事ではこの新しい納品方法を沢山の画像を使って分かりやすく説明していますのでこの記事を読みながら「Amazonへ納品」をやってみてください。

このブログは中古本のせどりをメインとしているので中古商品の納品を念頭において説明します。

それではいきます。

ちなみに今回はAmazonの発送代行サービスであるFBAの話ですが、自分で発送する自己発送のやり方や情報については下記の記事をご覧ください。

商品登録時の注意点

まずは自己発送と同じく商品を登録していきます。

この時、FBAへの納品を予定している場合は注意すべき点があります。

2024年の秋頃から改定されたようなので注意しましょう。

・バッテリーの有無を記載する

・パッケージの重量を記載する

パッケージ重量は記載しなくても一応納品はできるようですが、FBA商品の商品情報を変更するときにここの記載がないとエラーが出るので面倒ですが最初から記載しておいた方が良いと思います。

全巻君なら商品検索ページやコンプリートリストに重量を記載するようにしましたのでそれをご活用ください。

Amazonから出荷を選択する

在庫管理画面から複数の商品をFBA納品する際に、グループアクションで「在庫商品の納品/補充」を選択するのですが、

その際に自己発送ではなく、この「Amazonから出荷」(FBA配送のこと)を選択しておかないとグループアクションが選択できません。なので、FBA配送予定の場合はここにチェックを入れておく方が早いです。

また、自己配送で出品していたものは後からグループアクションで「Amazonから出荷に変更」を選択することで変更することができます。

また、細かいことなのですが、商品登録直後だと「在庫商品の納品/補充」ができない場合があります。

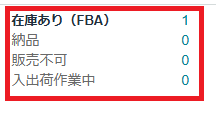

在庫管理画面の在庫のステータスにこの4つの項目が表示されてる必要があります。

商品登録したばかりでこの4つの項目が表示されていない場合はFBAの納品ができないので、その場合は少し待ちましょう。

在庫管理画面から納品する商品を選択する

まずは納品する商品を梱包しておきます。

また、段ボールを用意しておいて、その中に入れていきます。

初めての場合は段ボールが複数になると少々ややこしいので段ボール1箱分でテストしてみると良いと思います。

複数段ボールにする場合も商品をきっちりと段ボールに入れてから納品を始めるとスムーズにやりやすくなります。

さて、梱包が終わって段ボールに入れたらAmazonのセラーセントラルの管理画面を開いてください。

「在庫」の「在庫管理」を開きます。

そこから今回納品する商品を選択します。

※ちなみにAmazonへの出品の仕方については下記の記事で詳しく説明しているのでそちらをご覧ください。

下の画像のように出品するものを選択します。

選択ができたら、画面の下の方にある「グルーアクションを選択」し、「在庫商品を納品/補充」を選択しましょう。

「在庫商品を納品/補充」の選択しが出てこない場合は、自己発送の商品(FBMと表示される)が混じっているか、商品登録したばかりで在庫の項目が4つ表示されていないことが原因であることが多いです。

また、在庫商品を納品/補充を選択した後に「このアクションを実行する権限がありません」という警告が出る場合がありますが、その時は画面の更新のくるくるを押せば大丈夫です。

クロームだとこういうやつです。

次に新しいFBA納品手続きの「Amazonへ納品」に入ります。

新しいFBA納品手続きの「Amazonへ納品」の特徴

新しいFBA納品手続を始める前にこの「Amazonへ納品」の特徴について説明しておいた方が分かりやすいと思います。

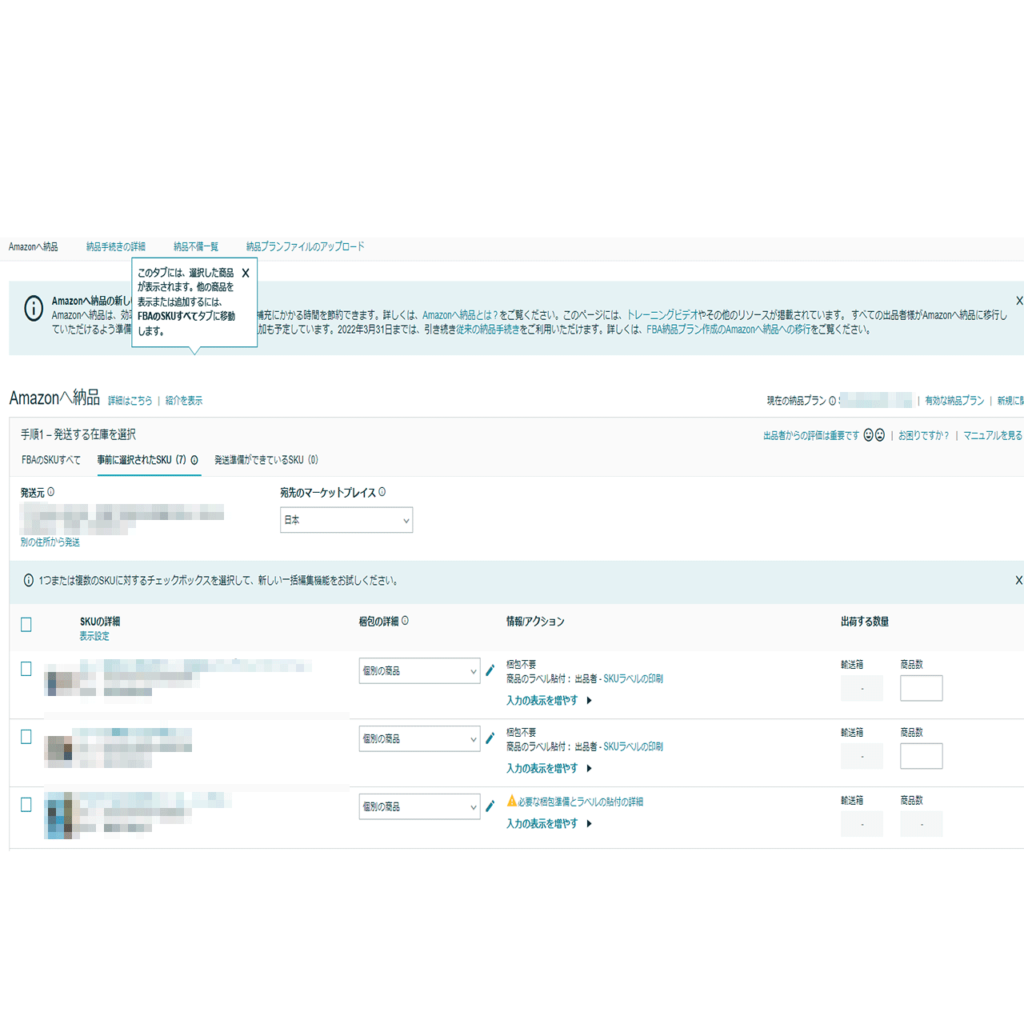

新しい手続き方法の画面はこのようになっています。

見慣れない画面で色々な項目があります。

しかし、この新しいFBA納品方法もやっていることは2021年以前の従来のFBA納品方法とさほど変わりありません。

商品を何個納品するのか、そのためのラベルは何枚必要なのか、またその商品を詰めた段ボールは何個なのか、またその段ボールの寸法は幾つなのか。

これまでの従来の納品方法ではそれらの情報を順番に入力して次のページに進んでを繰り返していたのですが、今回の新しいFBA納品方法ではこの1ページの中で全てやってしまおうということなので沢山の項目があるように見えるだけなのです。

これまでページをどんどん進めて行っていたのが、1つのページで上から下に手続きを進めていく感じです。

情報を入力するときにはポップアップが現れてそこに入力するとこのページに反映される仕組みです。

これは慣れたら非常にやりやすいと思います。

それでは次にそれらの手順を順番に説明していきたいと思います。

手順1 発送する在庫の選択

「手順1 発送する在庫の選択」から始まります。

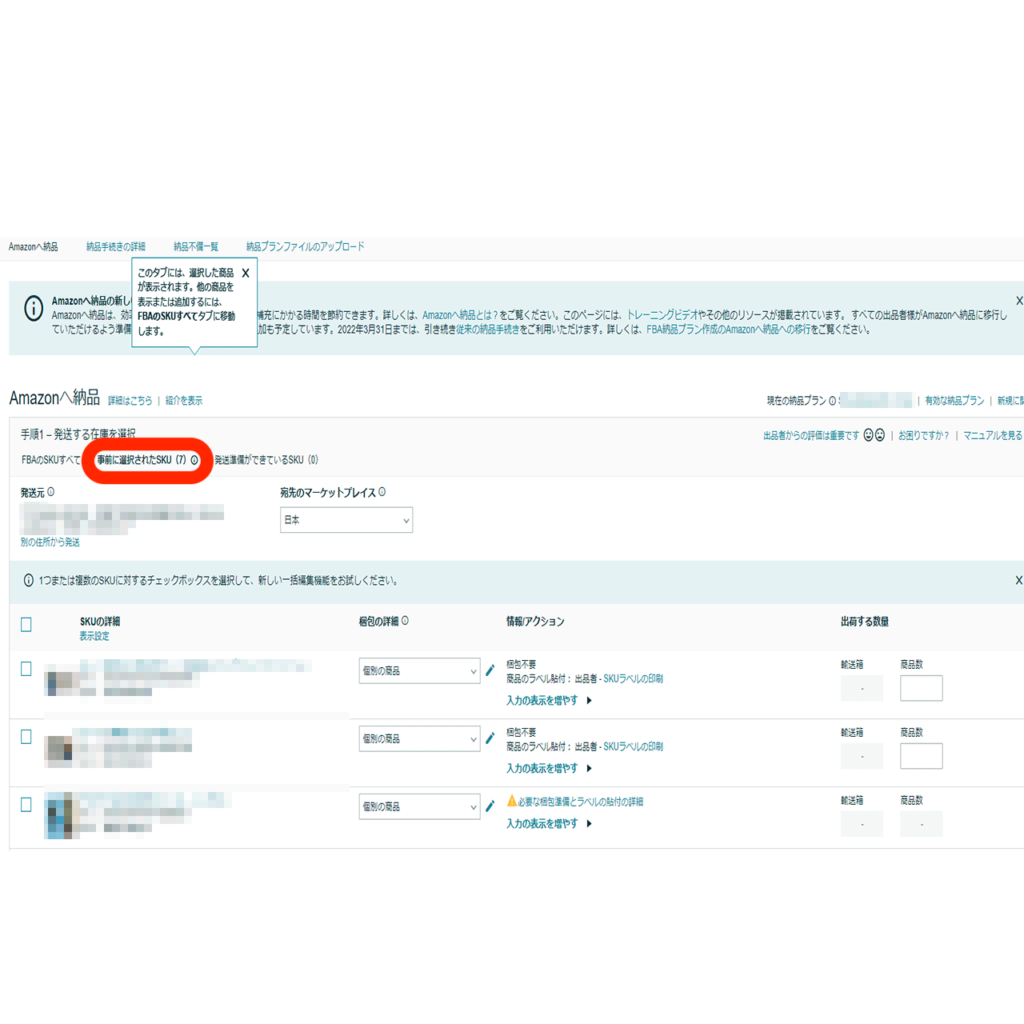

まず下の画像の赤枠を見てください。

在庫管理画面で選択した商品数を確認することができます。

在庫管理画面で既に商品を選択してあるのでこの画面で納品する在庫を選ぶ必要はありません。追加する場合は、このタブの左横の「FBAのSKUすべて」をクリックするとFBA用の在庫一覧が出てくるので、そこから選択します。

この赤枠タブの下には選択した商品の一覧が表示されているので確認します。

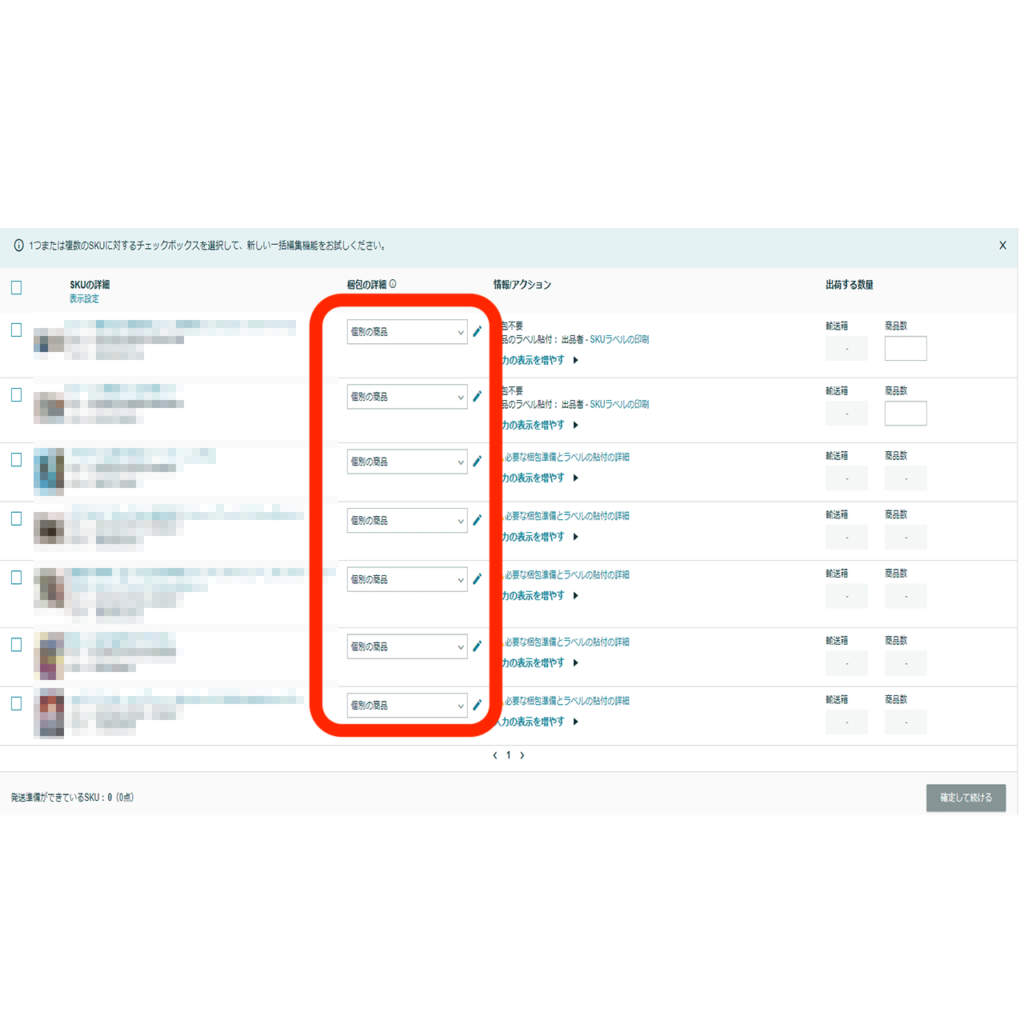

次に下の画像の赤枠部分を部分を見て下さい。

ここでは、「個別の商品」と「メーカーテンプレート」を選択することができるのですが、中古品の納品の場合は「個別の商品」のままで大丈夫です。ここは何も触らなくて大丈夫です。

メーカーテンプレートは同じ商品を同じ段ボールに入れて何度も送るような新品商品の場合に使うと便利なテンプレートなので中古品の場合には使わないと思います。

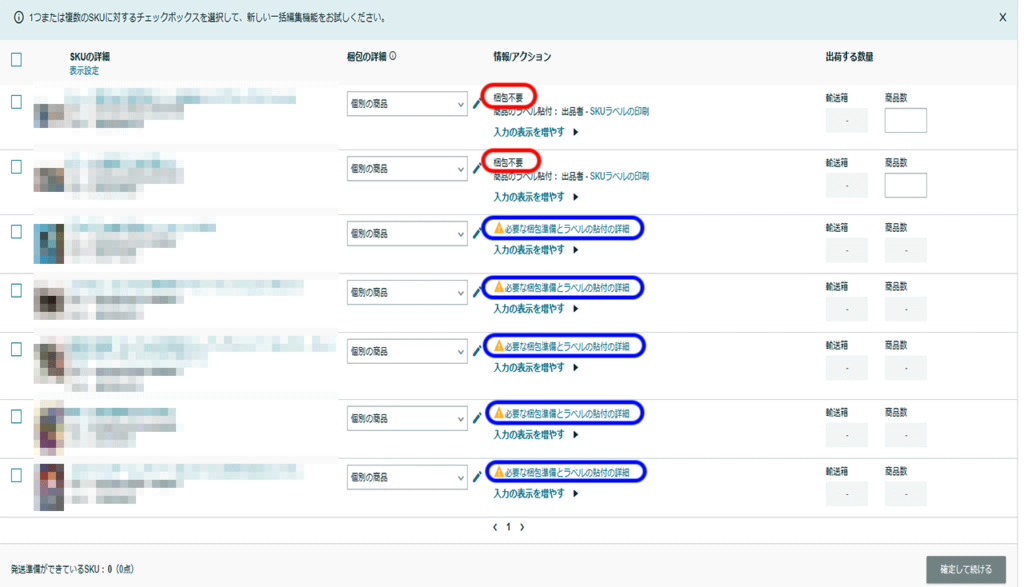

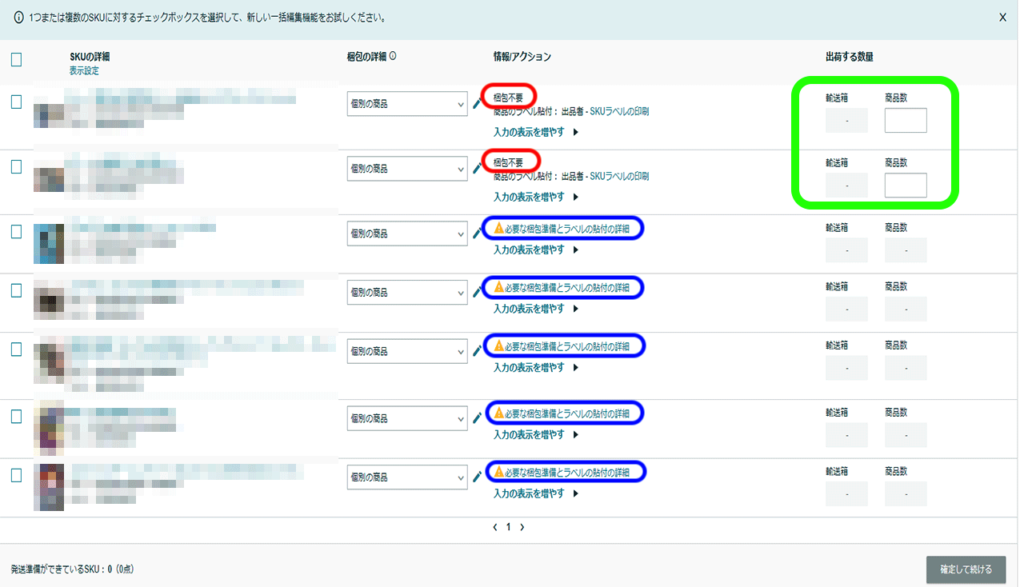

次に、下の画像の赤枠と青枠を見て下さい。ここは非常に重要です。

青枠は「必要な梱包準備とラベルの添付の詳細」となっています。初めてそのSKUを納品する場合にはこの青枠になっています。

ここでその商品の情報を入力します。一度入力するとAmazonがその情報を記憶させるので次からは赤枠のようになります。

それでは、この青枠の部分をクリックしましょう。

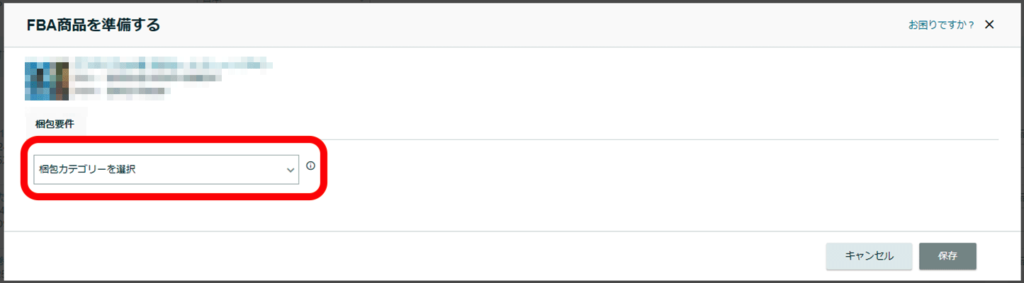

すると、下のようなポップアップ画面が現れます。

この画面の赤枠の「梱包カテゴリーを選択」をクリックします。

すると、色々な項目が出てきますが一番下の「梱包不要」を選択します。

この赤枠の下に「例:本、DVD、TVゲーム」と出ているようにメディア系の商品はこの「梱包不要」を選択し、右下の「保存」をクリックします。

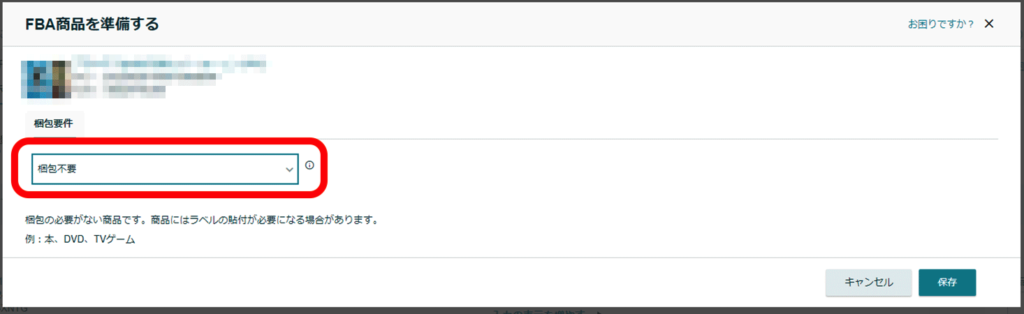

すると、下のような画面になります。

ここでは特に何もする必要がありません。梱包カテゴリーが先ほど選んだ「梱包不要」になっていることを確認して「保存」をクリック。

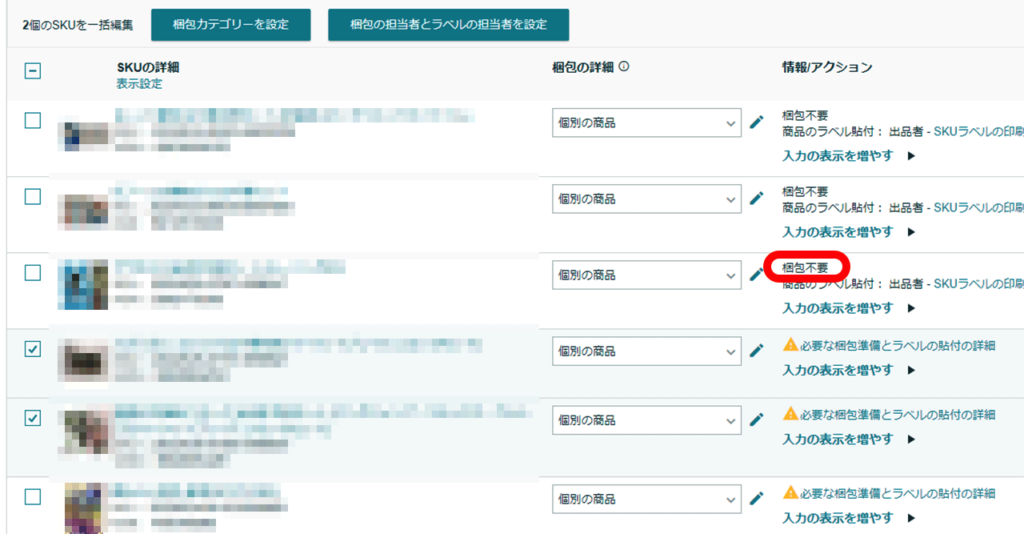

すると、下の一覧ページに戻ります。ここで今入力した商品の情報ステータスが下の画像の赤枠のように「梱包不要」になったことを確認しましょう。

この作業を全ての商品で繰り返します。でも一つずつやるのは非常に面倒ですよね。上記では詳しく説明するために一つ例にとって説明しましたがこの「梱包不要」にする処理を一括でやることができます。

一括でやる方法

下の画像のように一括で処理をしたい商品のチェックボックスにチェックを入れましょう。

今回赤枠の4個を選んでみました。すると一番上の部分に青枠の「4個のSKUを一括編集」というのが出るので、青枠の「梱包カテゴリーを設定」をクリックします。

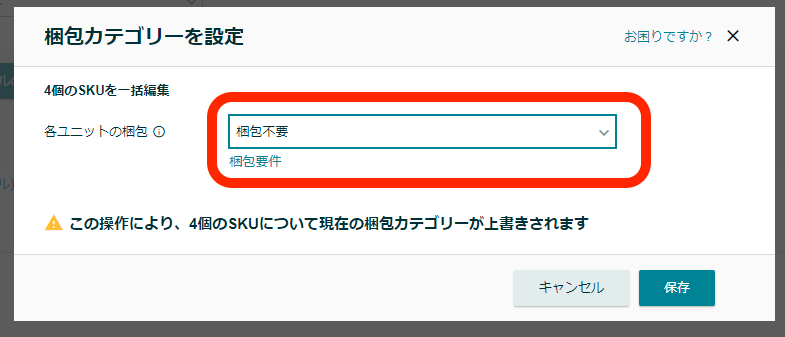

すると、先ほどと同じようにポップアップ画面が現れます。選択した「4個のSKUを一括編集」と表示されているのを確認しましょう。そして、先ほどと同じく「梱包カテゴリー」を選択する部分が出てくるのでここをクリック。

すると、下の方に「梱包不要」が出てくるので、出てきたら右下の「保存」をクリック。

すると、元の一覧画面に戻ります。

全ての商品が「梱包不要」になったことを確認して下さい。

これで梱包カテゴリーの情報入力は終わりです。

次に納品する商品数の入力を行います。

梱包カテゴリーの選択が終わると一覧の右側に商品数を入力するボックスが有効になります。

この画像の赤枠の部分の梱包カテゴリー部分が選択される(梱包不要と選択)と緑の枠のように商品数を入力する部分が有効になり書き込めるようになります。逆に青枠のように梱包カテゴリーの選択がまだだと商品数のボックスは有効になりません。青枠をクリックするか一括選択して梱包カテゴリーの情報を入力しましょう。

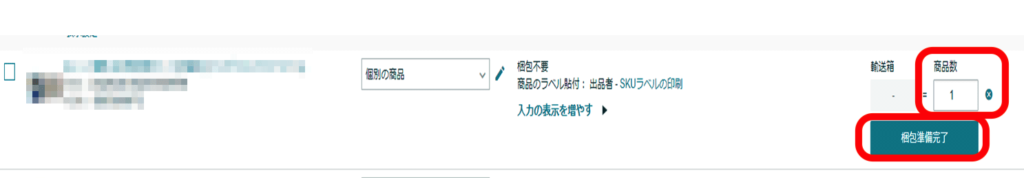

見やすいように一つの商品を抜き出すと、このようになります。

この右側の商品数の部分に1つ納品するなら「1」と入力します。できたら、すぐ下の「梱包準備完了」をクリックします。

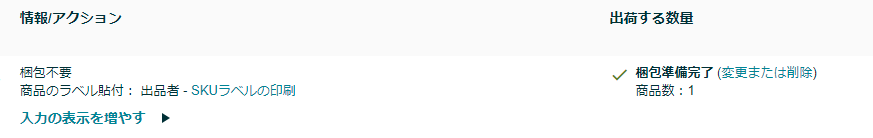

すると、下の画像のような表示に変更されます。

これを全ての商品で繰り返します。これで商品自体の登録が完了するので次は商品ラベルを貼る段階になります。

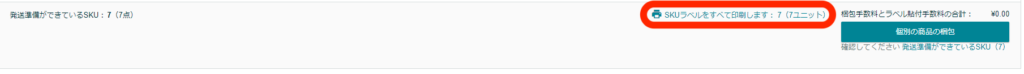

商品一覧の下に下の画像の表示が出ます。

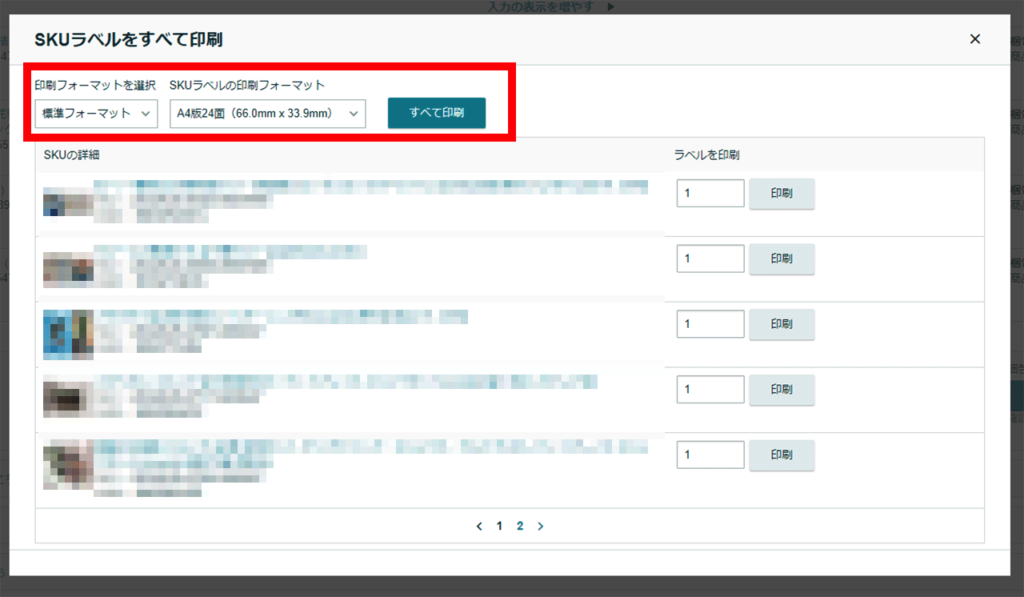

ちょっと見にくいのですが、赤枠の「SKUラベルをすべて印刷します」となっているリンクをクリックします。

すると、下の画像のようなポップアップ画面が出ます。

印刷用紙のフォーマットを選んで、「すべて印刷」をクリックします。

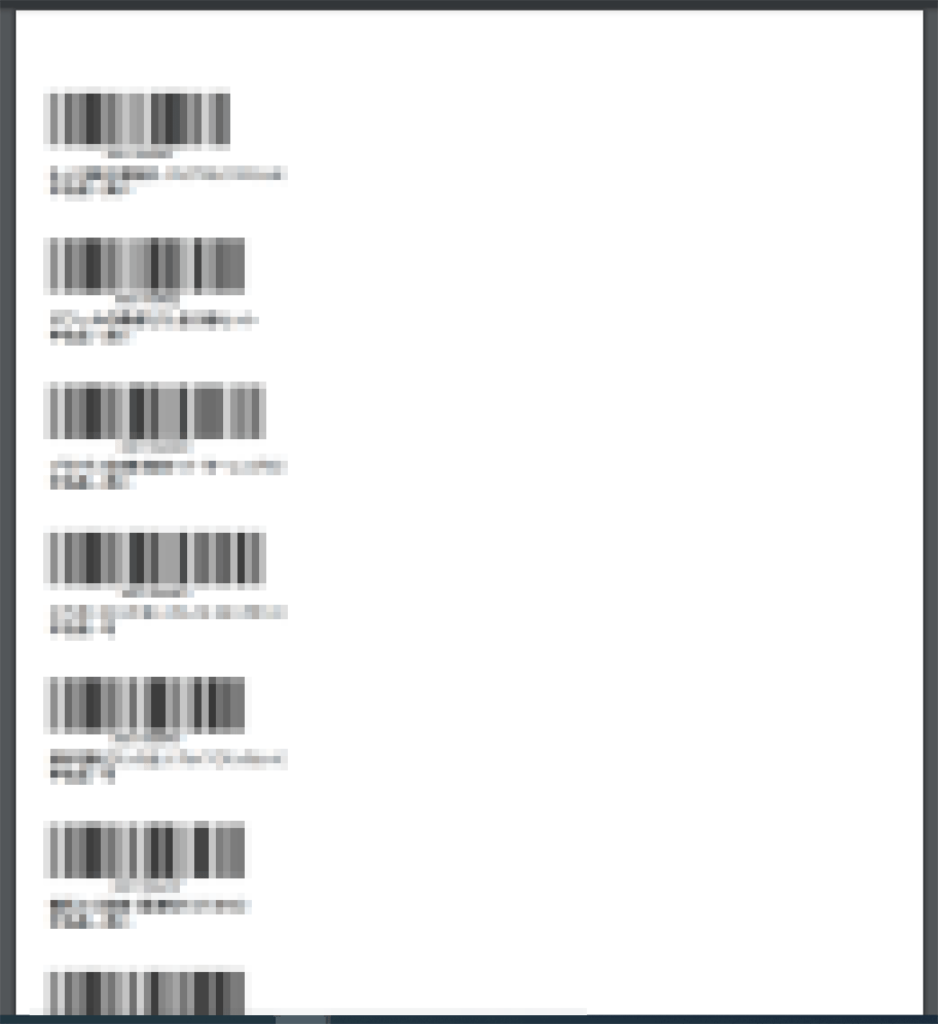

すると、下の画像のいつもの商品ラベルの印刷画面が出るので印刷します。(従来のものと同じものが表示されてちょっと安心します)。

これで手順1は終了です。

「ステップ1-b - 個別の商品の梱包」へと手順が進みます

ステップ1-bの概要

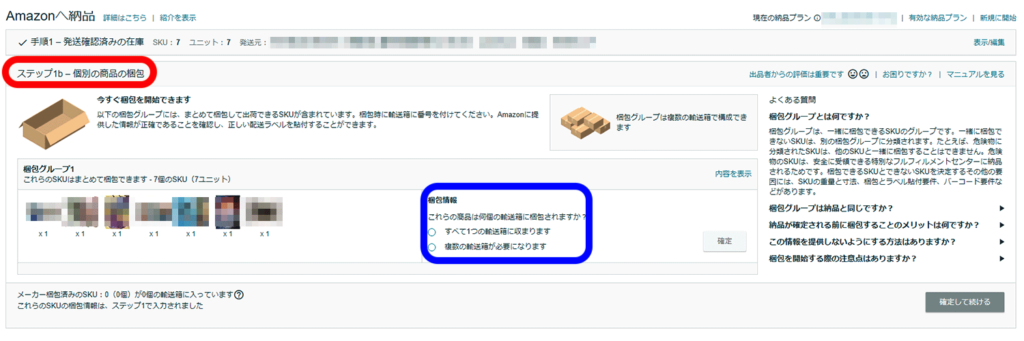

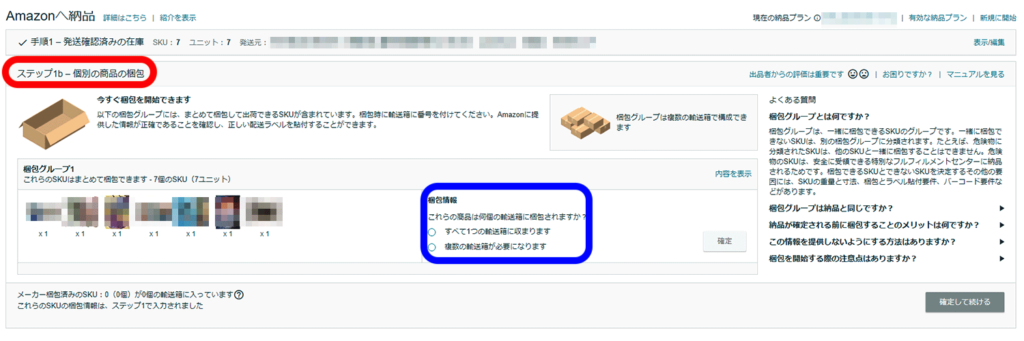

商品のバーコードの出力が終わったら次の手順に進みます。この手順は、下の画像の赤枠「ステップ1b -個別の商品の梱包」というステップになっています。

これまで作業していた手順1の下に出現します。

ここではどの商品をどの段ボールに入れるかという情報を入力します。

なので、商品はFBA納品できる状態に梱包しておいて予め段ボールに入れておくとスムーズにこのステップ1bに進むことができます。

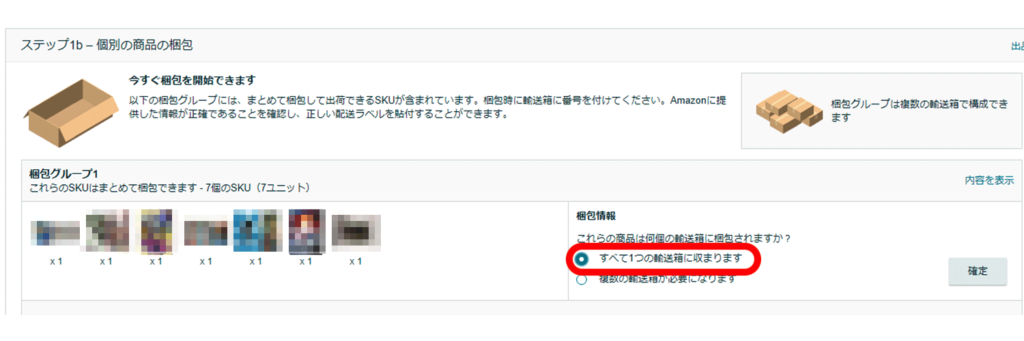

ここでは、青枠に囲ったように梱包情報によって作業する場合が二つに分かれます。

一つは、

・「すべて1つの輸送箱に収まります」 という段ボールが1個で済むパターンです。

もう一つは、

・「複数の輸送箱が必要になります」 という段ボールが複数個必要になるパターンです。

ですので、以下では場合を分けて説明します。

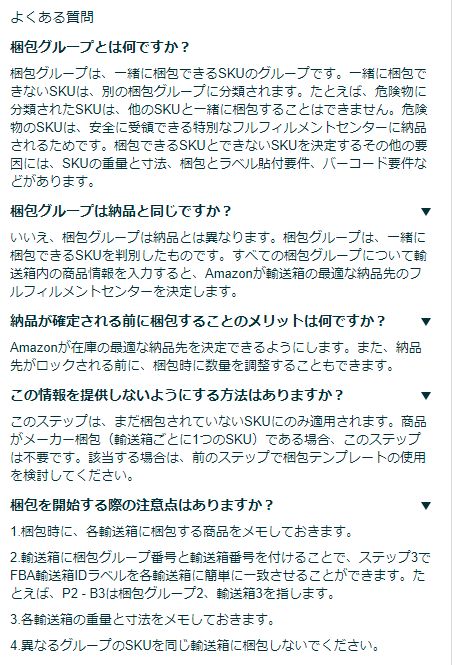

ちなみに、このセクションの右側にある「よくある質問」は下記のようなものになっています。画像をあげておきます。

輸送箱が一つで収まる場合

輸送箱が一つで収まる場合は、下記の画像のように「梱包情報」の部分で「すべて1つの輸送箱に収まります」にチェックを入れて「確定」を押します。

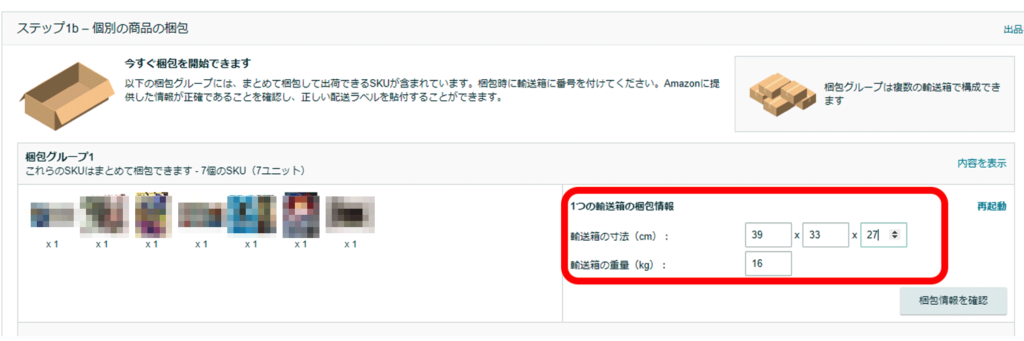

すると、下の画像のように「1つの輸送箱の梱包情報」を入力する部分が出現します。ここに段ボールの3辺の寸法(cm)と重量(kg)を入力して、「梱包情報を確認」をクリックします。

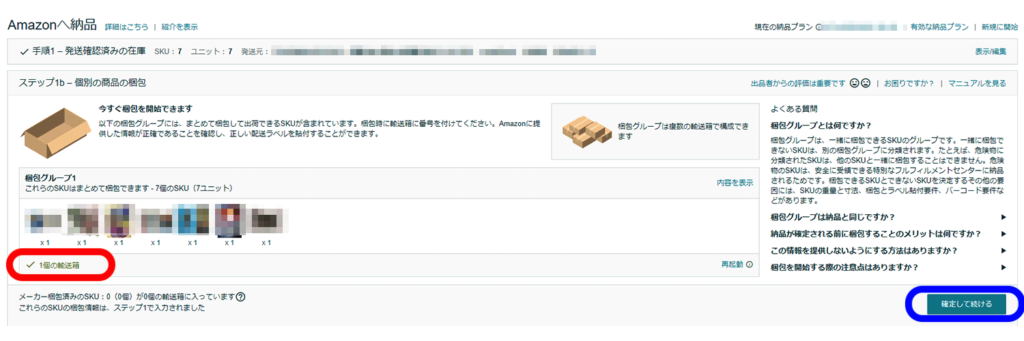

すると、下の画像のように、「1個の輸送箱」にチェックが入ります。そして、そのまま右下の「確定して続ける」を押します。

これで輸送箱が1個の場合のステップ1-bは終了になります。

次は「手順2 出荷通知の送信」に進んでください

輸送箱が複数になる場合

梱包した輸送箱が複数になる場合をご説明します。

ここでのポイントは何をどの段ボールに入れたかという情報をAmazonに伝える必要があるので先に段ボールに商品を入れておいた方が良いということです。

これまでは先にFBAの納品作業だけ進めて後から段ボールに入れるということができたのですが、この新しいFBA納品方法では段ボールの中身の情報も必要になるため段ボールに先に商品を入れておいた方が楽だと思います。

それでは、説明していきます。

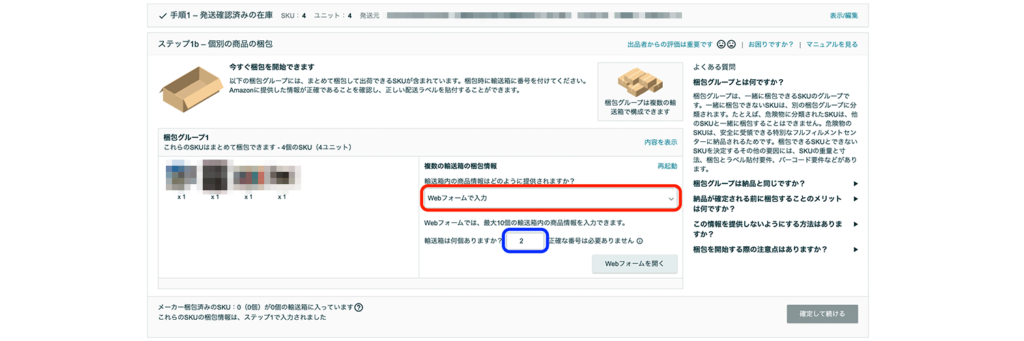

ステップ1-bの青枠の「梱包情報」で「複数の輸送箱が必要になります」にチェックを入れて、「確定して続ける」をクリックします。

すると、下の画像のように、「輸送箱内の商品情報はどのように提供されますか?」と聞かれるので、赤枠「Webフォームで入力」を選択します。

そして、その下の「輸送箱は何個ありますか?」と聞かれるので、その横の青枠のボックスに段ボールの個数を入力します。

そして、右下の「Webフォームを開く」をクリックします。

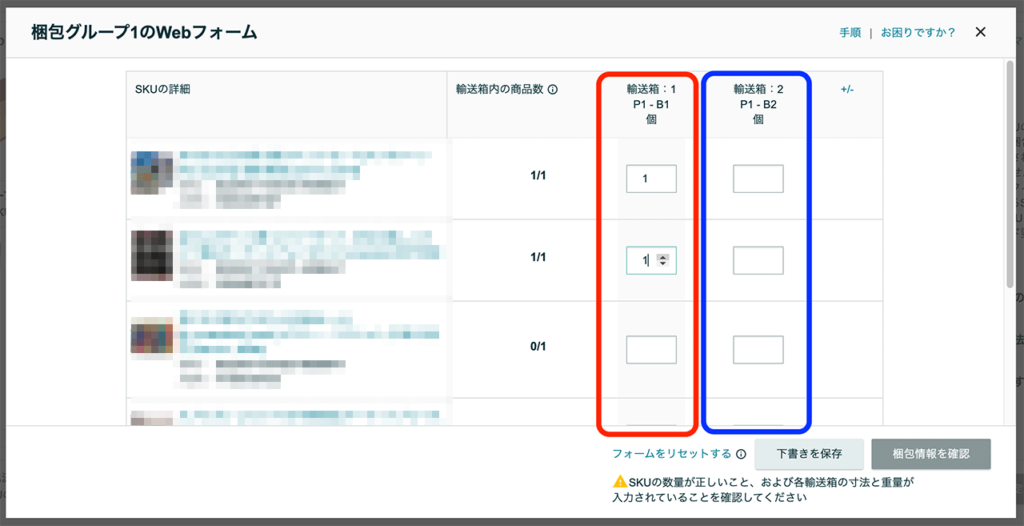

すると、下の画像のポップアップが開きますので、これをご覧ください。見方を説明します。

このWebフォームでは、納品する個別の商品が縦に並んでいます。そして、そのそれぞれの商品がどの段ボールに何個入っているかを入力します。

段ボールは今回2個なので赤枠の輸送箱1のP1-B1と輸送箱2のP1-B2の二つの欄が表示されています。これが3箱になるとこの横にもうひと枠出現すると言った形で、輸送箱の箱数分欄ができます。

そして、商品を上から順に赤枠の段ボールか青枠の段ボールのどちらに何個入っているのか入力します。

上の画像では一つ目の商品は、赤枠の輸送箱1に入っているので、そのボックスに1を入力します。すると、左の0/1が1/1に変化します。輸送箱2には入っていないので青枠には数字を入力する必要がありません。

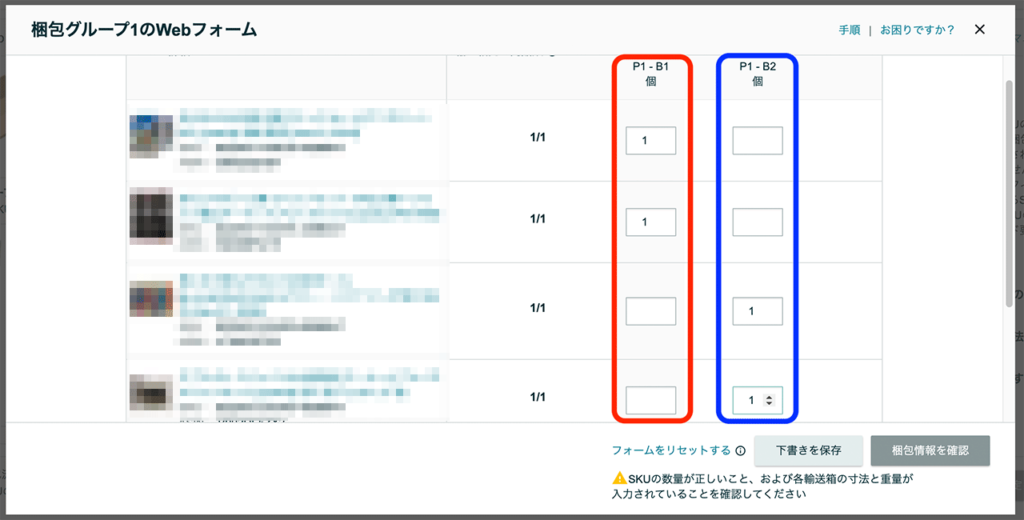

これを同じように全ての商品でやっていきます。

縦に並んだ商品一覧の下2つは輸送箱2に入っているので青枠の方に1と入力します。輸送箱1には入っていないので赤枠に数字を入力する必要はありません。

入力が終わりましたら、右下の「梱包情報を確認」をクリックします。

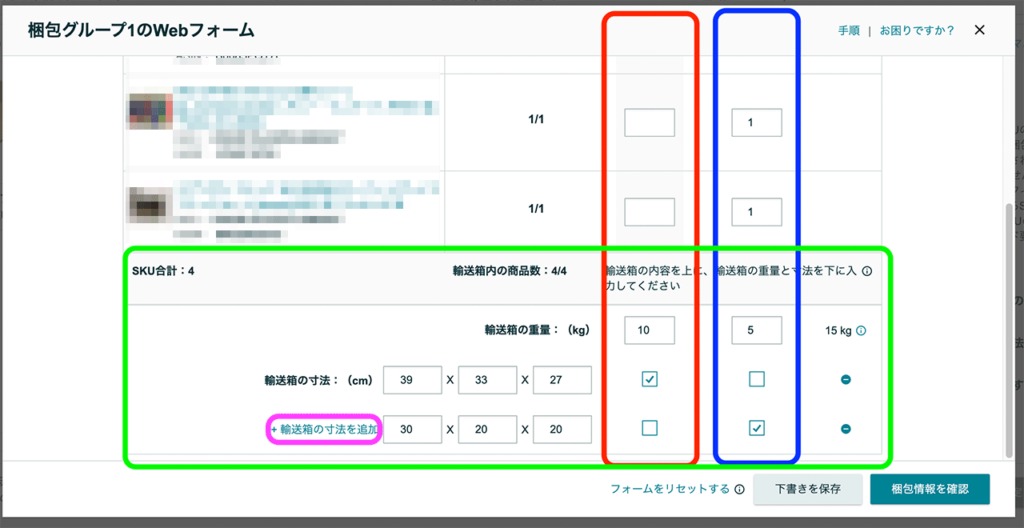

すると、下の画像のように、この商品一覧の下に緑枠で囲った輸送箱の寸法と重量を入力する画面が出現します。

この緑枠を見て下さい。

この「輸送箱の重量」は先ほどの輸送箱1、輸送箱2に対応しています。

なので輸送箱1が10キロなら10と記入します。続いて輸送箱2が5キロなら5と入力します。

続いて、輸送箱の寸法の入力をします。

ここは初めは一つの横一列しか用意されていません。この輸送箱1と2が同じ寸法ならその寸法を入力して終わりです。

もしも、箱の寸法が違うのならピンクの枠の「+輸送箱の寸法を追加」をクリックします。すると、下に寸法を入力する欄が現れるので寸法を入力します。

そして、輸送箱1と2がそれぞれどの寸法なのかチェックを入れます。

上の画像では、赤枠の輸送箱1が一列目の「39×33×27」なのでそちらの列にチェックが入っています。

輸送箱2は「30×20×20」なので下の列にチェックが入っています。

この入力ができたら右下の「梱包情報を確認」をクリックします。

手順2 出荷通知の送信

ここまで来たらもう終わりは近いです。

手順1bで個別商品の梱包が終わったら下の画面になります。

ここで赤枠の集荷日と青枠の配送モードが個別配送になっていることを確認します。

そして、その下に進みます。

するとこのようになっています。

これは配送業者の選択の場面です。従来の納品方法では最後のページに出てきたFBAパートナーキャリアを利用するかそれ以外を使うかを選択する場面と同じです。

この画面では、左の二つがパートナーキャリアです。それぞれヤマト運輸版と日本郵便版の料金が表示されています。そして、一番右はそれ以外です。個別に佐川などと契約している場合はこちらを選択します。

パートナーキャリアの場合だとヤマト運輸の方が安いのヤマト運輸を選択して下さい。新しいこちらの画面では間違いにくくなりましたね。

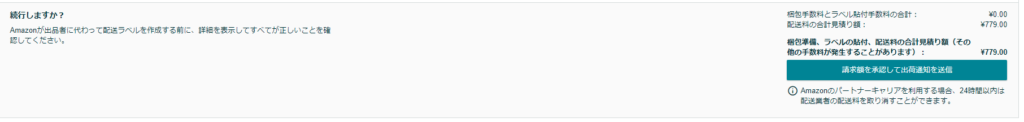

確認ができたら下に進みます。すると、このようになっています。

料金の確認の場面です。料金を確認して「請求額を商品して集荷通知を送信」をクリックします。

クリックすると下の画像のように段ボールに貼るラベルを印刷する画面が出てきます。

ラベルの大きさがA4になっていることを確認して、「印刷」をクリックします。

印刷画面が出たら、ヤマトの専用ラベルをプリンターにセットして印刷します。このヤマトの専用ラベルはヤマトでもらったものしか使えないので持っていない場合は事前にもらいに行くか電話して持ってきてもらいます。これまでヤマトのパートナーキャリアを使っていた方はその専用ラベルがこの新しいFBA納品方法でも使えますので安心してお使いください。

いつものラベルです。

印刷が終わると納品準備が完了になります。

このようにステータスが「納品準備完了」になります。

次は、印刷したラベルを段ボールの側面に貼ってヤマトのセンターに持って行くか集荷を頼みましょう。

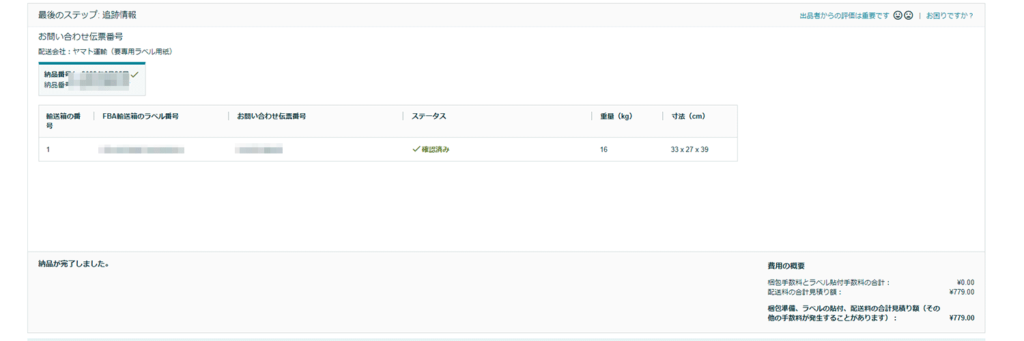

後は、追跡情報などの確認ができます。

「納品が完了しました。」と表示されます。

ヤマトに持っていったら倉庫に受領されるまで待ちましょう。受領されると出品が反映されます(タイムラグあります)。

まとめ

新しいFBA納品方法の流れをご説明しました。

大枠の流れは従来のものと変わりません。

それが上から下に一つのページで完結するように作り替えられたのでたくさんの項目などがあって戸惑うんだと思います。

後は、輸送箱の情報の部分が面倒ですけど、先に段ボールに入れてしまえば少しは楽になるかと思います。

これも慣れだと思いますので、この記事を読み返しながら新しいFBA納品にチャレンジしてみて下さい。

それでは!

コメント